近日,能动学院王燕教授团队在国际能源领域顶级期刊《Renewable Energy》(中国科学院一区TOP期刊,IF=9.1)和《Energy》(中国科学院一区TOP期刊,IF=9.4)上连续发表3篇研究成果,系统揭示了大气边界层与风电场相互作用的动态耦合机制,并定量刻画了不同风电场布局下尾流演化规律及其持续性,进一步澄清了大气层结稳定性对风电场性能影响的持续争议。该系列研究为风电场优化设计和高效运行提供了重要理论基础。

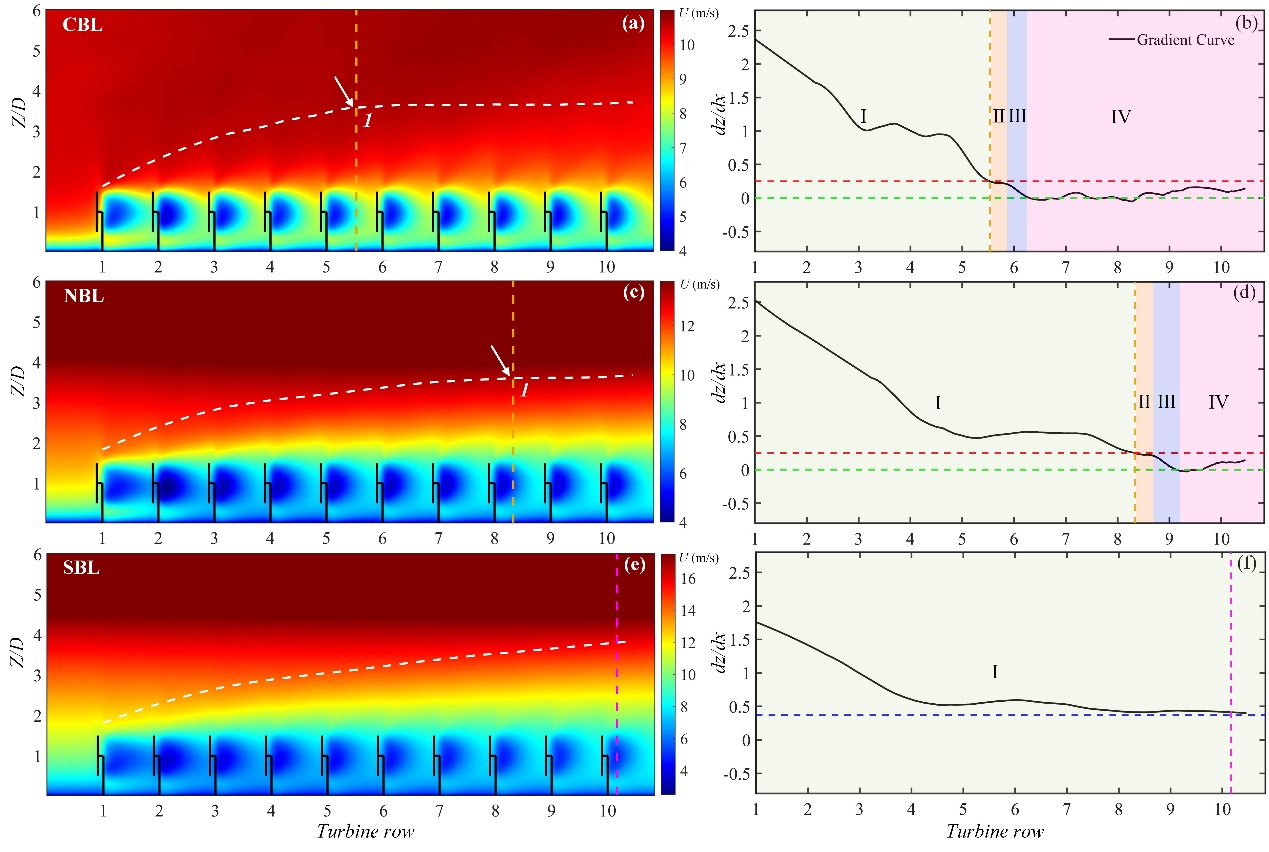

研究团队采用大涡模拟方法,首次聚焦于内边界层在风电场中的时空演变过程及其对流场的调节作用。结果表明,大气层结状态显著改变了流场分布特征,导致IBL演变为不同场景,这直接影响了风力机尾流和背景湍流的混合程度,从而使风电场的功率输出呈现出明显的规模依赖性,进而确定了不同大气稳定性下风电场的临界规模。

图1.不同大气层结下ABL与风电场间相互作用示意图

在优化布局方面,系统比较了对齐、水平交错、垂直交错三种典型风力机阵列布局方式在湍流调控、能量转换效率以及尾流效应方面的差异。结果表明,相较于对齐布局,水平交错布局在降低湍流引起的不稳定性和提升风力机能量转换效率方面具有显著优势。然而,水平交错布局风电场对大气层结状态变化极为敏感,从而改变了风电场在不同大气层结下的固有发电模式,适用性受限于非对流层结频发地区。此外,水平交错布局风电场下游尾流最长,约为17 km,对下游区域影响范围更广。相比之下,垂直交错布局风电场对大气层结状态影响不敏感,具备更强的适应性。同时,尾流长度相较于水平交错布局风电场最长可缩短4 km,更适用于风电场分布密集区域。

图2.不同布局风电场归一化功率输出和尾流效应持续性

本系列研究是在王燕教授的指导下,由2024级路攀博士主导完成。相关研究成果以《Large-eddy simulation of windfarm wake behavior and power efficiency: Effects of atmospheric stratification and staggered configurations》和《Insight into the impact ofturbine-array configurations on the power output and wake effects of afinite-size wind farm》为题发表在国际能源顶级期刊《Renewable Energy》上;以《Impact of atmospheric stability on wind farm performance: Insights from internal boundary layerdynamics》为题发表在国际能源顶级期刊《Energy》上。(图/文:王燕;审核:朱毓杰)