近期,省部共建有色金属先进加工与再利用国家重点实验室、材料科学与工程学院、甘肃省材料基因与结构基础学科研究中心可持续材料设计与模拟研究团队薛红涛副研究员与中国科学院金属研究所李秀艳研究员团队合作在极小晶粒尺寸金属热稳定性方面取得重要进展,并以题为“Transformation from Weaire-Phelan packing to thermally stable Euler crystals in polycrystalline face-centered cubic metals”发表在金属材料领域顶级期刊《Acta Materialia》(中国科学院1区,IF=9.3)上。兰州理工大学省部共建有色金属先进加工与再利用国家重点实验室为第一完成单位,博士研究生杨丹为第一作者,中国科学院金属研究所金朝晖研究员为通讯作者。

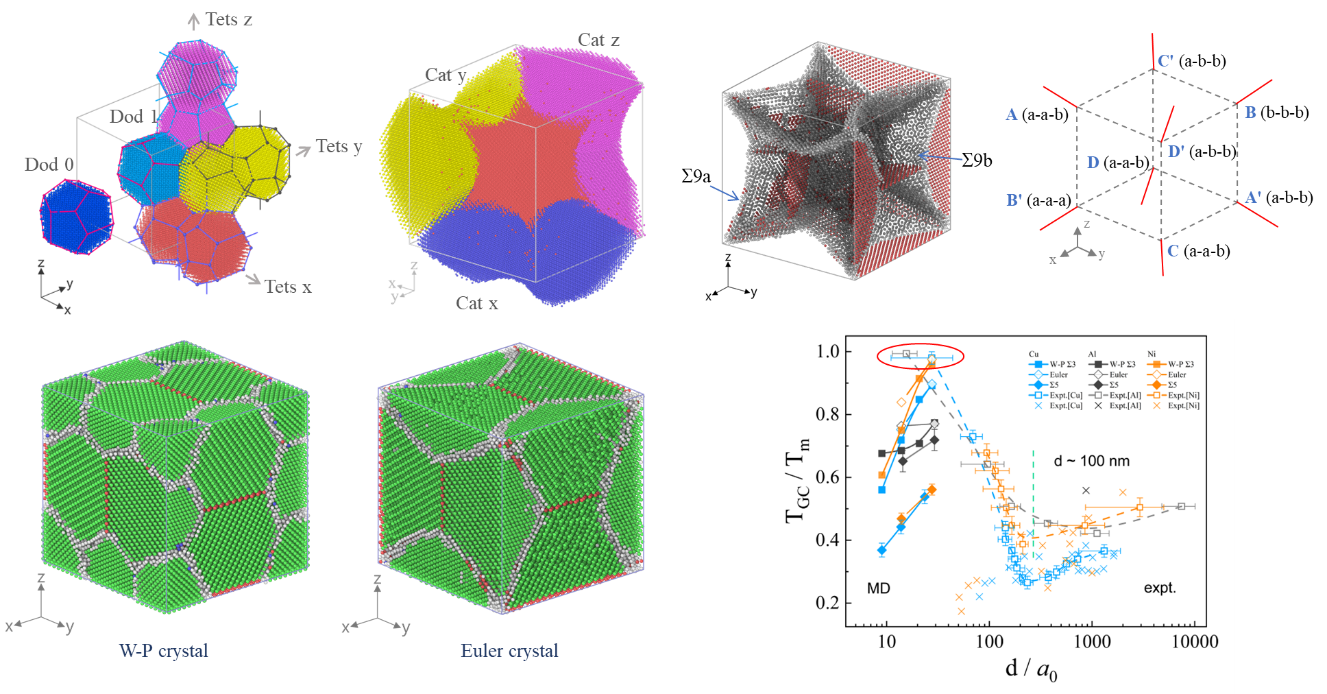

自19世纪以来,将空间细分为具有最小表面积的等体积单元被称为开尔文(Kelvin)问题。1993年Weaire和Phelan通过计算机模拟发现了一种比“Kelvin结构”更有效的堆积形式,即“Weaire-Phelan结构”,其解决了用最小表面积和相等体积的单元填充时没有间隙空间的Kelvin问题。Weaire-Phelan结构也启发了2008年夏季奥运会北京国家游泳中心“水立方”的建筑设计。基于最小面积原理的空间填充理论和Weaire-Phelan(W-P)猜想,可持续材料设计与模拟研究团队构建了晶粒尺寸小于10纳米、具有三重共格孪晶界的面心立方多晶金属(Cu、Ni和Al)模型。结果发现,此类W-P晶体中的晶界可转变为另一种独特结构——该结构以三个相互垂直的悬链面(极小曲面)为特征,其数学特性已由数学家Leonhard Euler严格证明。这种Euler晶体结构的纳米金属能在高达熔点80%以上的温度中保持优异的热稳定性。其中密集嵌入的Σ3{111}共格孪晶是触发该转变的关键因素,同时对维持所得极小曲面结构的稳定性具有重要作用。除先前基于Kelvin猜想发现的典型极小曲面结构——Schwarz晶体外,本研究证明其他拓扑形式的极小曲面晶界(如Euler悬链面)同样可能存在,三维晶界网络向鞍状极小曲面形貌的演变可有效提升纳米多晶材料的热稳定性。

在纳米多晶金属中,晶粒取向的合理组合对稳定其微观结构至关重要。通过织构选择性加工技术,促进微观结构向包含Euler悬链面的Schwarz晶体演变,可视为一种有效提高纳米晶金属与合金稳定性的新策略。(图/文:薛红涛;审核:石玗)